グリーンボンドとは?企業や自治体の資金調達に活用される理由を解説

グリーンボンドとは、環境に配慮した事業(グリーンプロジェクト)に資金使途を限定した債券です。たとえば、2025年1月からのグリーンボンドには、京都市や大阪市、福井県など6つの自治体で発行されたものもあります。

資金の用途は、主に再生可能エネルギーや省エネルギー、環境改善といったグリーンプロジェクト(環境保護、改善につながる事業)です。

本記事では、グリーンボンドの概要、企業や自治体の資金調達に活用される理由、種類、注意点について詳しく解説します。

参考:発行リスト(国内) | グリーンボンド発行データ | ボンド | グリーンファイナンスポータル

目次

グリーンボンドの概要

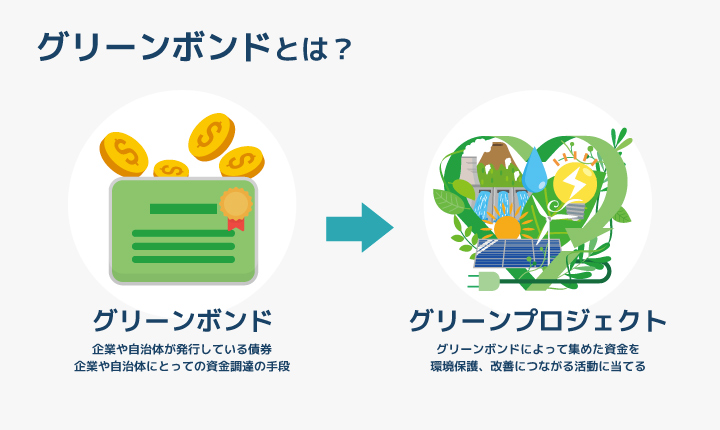

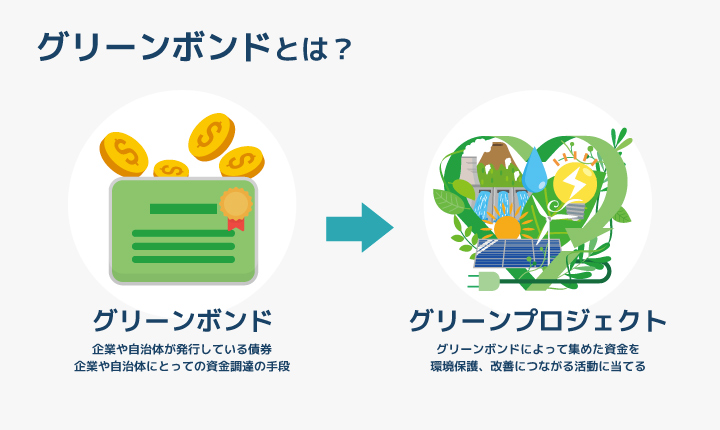

グリーンボンドは、企業や自治体などで発行されている債券の一種です。企業や自治体にとっては、資金調達の手段でもあります。

そして、グリーンボンドによって集めた資金は、グリーンプロジェクト(環境保護、改善につながる活動)のために使用していきます。また、グリーンプロジェクト以外の事業には使用できないため、その他事業の資金調達手段として検討しないよう注意が必要です。さらに、調達した資金の流れや活用先などについては、追跡管理されます。

そのため、脱炭素経営や環境活動のために資金を集めたい企業は、グリーンボンドが適している場合もあります。

グリーンボンドの種類

以下では、グリーンボンドの種類を紹介します。

- 標準的なグリーンボンド(Standard Green Use of Proceeds Bond)

- グリーンレベニュー債(Green Revenue Bond)

- グリーンプロジェクト債(Green Project Bond)

- グリーン証券化債(Secured Green Bond)

標準的なグリーンボンド(Standard Green Use of Proceeds Bond)

標準的なグリーンボンド(Standard Green Use of Proceeds Bond)は、グリーンボンドの中でも一般的かつ標準的な債券とされています。また、グリーンプロジェクトのために資金調達する場合、活用することが可能です。特定の財源といったルールがないため、発行体全体のキャッシュフロー(事業におけるさまざまなお金)を原資(資金源)として償還(債権の所有者に返還する)できます。

グリーンレベニュー債(Green Revenue Bond)

標準的なグリーンボンド(Standard Green Use of Proceeds Bond)と同じくグリーンプロジェクトの資金調達に活用できるのが、グリーンレベニュー債(Green Revenue Bond)です。ただし、原資(資金源)の対象とされるのは、公的なグリーンプロジェクトのみとされています。

つまり、公共施設の利用料やその他公的なグリーンプロジェクトのキャッシュフローのみ原資として、償還を行う必要があります。

グリーンレベニュー債(Green Revenue Bond)は、主に自治体のグリーンプロジェクトに適した債券といえます。

グリーンプロジェクト債(Green Project Bond)

グリーンプロジェクト債(Green Project Bond)は、標準的なグリーンボンド(Standard Green Use of Proceeds Bond)やグリーンレベニュー債(Green Revenue Bond)と同じく、グリーンプロジェクトの資金調達のみに活用できる債券です。

ただし、資金の活用先についてあらかじめ定めてなくてはいけない点が、他のグリーンボンドとの主な違いです。たとえば、再生可能エネルギー事業のためにグリーンプロジェクト債(Green Project Bond)を活用する際は、具体的にどのような設備などに資金を活用していくのか決めなくてはいけません。また、対象事業の収益のみ原資として、償還を行っていく必要があります。

グリーン証券化債(Secured Green Bond)

グリーン証券化債(Secured Green Bond)は、グリーンプロジェクトの担保に関して限定されています。具体的には、環境改善活動につながる資産のみ担保として認められます。たとえば、太陽光パネルや省エネ性能が向上した建物などを、グリーン証券化債(Secured Green Bond)の担保とすることが可能です。

また、担保とした資産のキャッシュフローを原資として、償還していく必要があります。

企業や自治体でグリーンボンドが活用されている理由

企業や自治体にとってグリーンボンドは、脱炭素化やサステナビリティ(環境、社会、経済の3点について考慮した経営や事業活動)を進めていく上で役立ちます。

まず、グリーンボンドを発行する際には、あらかじめ企業・自治体の内部で環境改善活動に関する体制を構築しておくことが必要です。つまり、グリーンボンドの発行を通じて、脱炭素化やサステナビリティに沿った運営体制を作り出せます。また、環境問題に関心を持つ投資家と対話しやすく、安定した資金調達を実現できる可能性があります。

さらに、グリーンボンドの発行について広くアピールすれば、社会的に支持を得やすく、企業・自治体としての価値を高めることも可能です。

このように環境改善活動に向けたサステナビリティ経営や脱炭素経営に向けた体制構築につながるほか、資金調達しやすさ、価値向上といったメリットがあるため、企業や自治体などで活用されています。

環境面におけるグリーンボンドのメリット

グリーンボンドを通じてグリーンプロジェクトが多数実施されれば、環境問題の改善につながっていきます。

たとえば、グリーンボンドで再生可能エネルギー設備の導入が増加すれば、直接・間接的な二酸化炭素排出量の削減を期待できます。国内の主力とされる発電所は、火力発電所です。火力発電は、化石燃料を燃焼させて水を沸騰させます。あとは水蒸気でタービンを回転させることで、発電機から電気を生み出す仕組みです。

しかし、火力発電に使用される化石燃料は、燃焼時に二酸化炭素を含む温室効果ガスを排出してしまいます。二酸化炭素などの温室効果ガスは気候変動の原因とされているため、排出量を削減しなくてはいけません。

グリーンボンドを通じて再生可能エネルギー発電設備が増加すれば、発電時の二酸化炭素排出量を直接削減できます。また、発電した電気を活用していけば、その分火力発電の電気使用量を抑えられます。火力発電由来の電力使用量が削減されれば、発電量の抑制かつ化石燃料の燃焼量削減を図ることも可能です。つまり、間接的な二酸化炭素排出量の削減につながります。

このようにグリーンボンドは、気候変動をはじめとした環境問題を解決していく上で重要な役割を果たします。

グリーンボンドの注意点

企業や自治体がグリーンボンドを発行する場合、透明性の確保や資金の用途について気を付けなくてはいけません。

前半でも触れたようにグリーンボンドでは、資金の用途について定められています。そのため、グリーンプロジェクト以外の事業に資金を活用しないよう注意する必要があります。

また、透明性を確保するためには、外部評価や内部での報告書作成など人的リソース、費用なども必要です。発行するかどうか決める際は、人員を確保できるか、資金調達や運用にあたってどの程度の費用がかかるのか試算しておくことも重要です。

グリーンボンドは企業や自治体にとって多くのメリットがある

本記事では、グリーンボンドの概要、企業や自治体に活用されている理由、環境面でのメリット、活用時の注意点について解説しました。グリーンボンドは、環境改善活動をよりスムーズに進めていく上で重要な役割を果たす債券といえます。また、サステナビリティ経営や脱炭素経営を進めていくためには、環境改善活動に必要な資金を集めなくてはいけません。

これからグリーンプロジェクトを進めていく企業や自治体は、今回の記事を参考しながらグリーンボンドの詳細を確認してみてはいかがでしょうか。

参考:グリーンボンドとは | グリーンボンド概要 | ボンド | グリーンファイナンスポータル

参考:グリーンボンドとは?原則に加え、発行や投資をするメリット・デメリットを紹介! – Green&Circular 脱炭素ソリューション|三井物産

グリーンボンドとは?企業や自治体の資金調達に活用される理由を解説

グリーンボンドとは、環境に配慮した事業(グリーンプロジェクト)に資金使途を限定した債券です。たとえば、2025年1月からのグリーンボンドには、京都市や大阪市、福井県など6つの自治体で発行されたものもあります。

資金の用途は、主に再生可能エネルギーや省エネルギー、環境改善といったグリーンプロジェクト(環境保護、改善につながる事業)です。

本記事では、グリーンボンドの概要、企業や自治体の資金調達に活用される理由、種類、注意点について詳しく解説します。

参考:発行リスト(国内) | グリーンボンド発行データ | ボンド | グリーンファイナンスポータル

目次

グリーンボンドの概要

グリーンボンドは、企業や自治体などで発行されている債券の一種です。企業や自治体にとっては、資金調達の手段でもあります。

そして、グリーンボンドによって集めた資金は、グリーンプロジェクト(環境保護、改善につながる活動)のために使用していきます。また、グリーンプロジェクト以外の事業には使用できないため、その他事業の資金調達手段として検討しないよう注意が必要です。さらに、調達した資金の流れや活用先などについては、追跡管理されます。

そのため、脱炭素経営や環境活動のために資金を集めたい企業は、グリーンボンドが適している場合もあります。

グリーンボンドの種類

以下では、グリーンボンドの種類を紹介します。

- 標準的なグリーンボンド(Standard Green Use of Proceeds Bond)

- グリーンレベニュー債(Green Revenue Bond)

- グリーンプロジェクト債(Green Project Bond)

- グリーン証券化債(Secured Green Bond)

標準的なグリーンボンド(Standard Green Use of Proceeds Bond)

標準的なグリーンボンド(Standard Green Use of Proceeds Bond)は、グリーンボンドの中でも一般的かつ標準的な債券とされています。また、グリーンプロジェクトのために資金調達する場合、活用することが可能です。特定の財源といったルールがないため、発行体全体のキャッシュフロー(事業におけるさまざまなお金)を原資(資金源)として償還(債権の所有者に返還する)できます。

グリーンレベニュー債(Green Revenue Bond)

標準的なグリーンボンド(Standard Green Use of Proceeds Bond)と同じくグリーンプロジェクトの資金調達に活用できるのが、グリーンレベニュー債(Green Revenue Bond)です。ただし、原資(資金源)の対象とされるのは、公的なグリーンプロジェクトのみとされています。

つまり、公共施設の利用料やその他公的なグリーンプロジェクトのキャッシュフローのみ原資として、償還を行う必要があります。

グリーンレベニュー債(Green Revenue Bond)は、主に自治体のグリーンプロジェクトに適した債券といえます。

グリーンプロジェクト債(Green Project Bond)

グリーンプロジェクト債(Green Project Bond)は、標準的なグリーンボンド(Standard Green Use of Proceeds Bond)やグリーンレベニュー債(Green Revenue Bond)と同じく、グリーンプロジェクトの資金調達のみに活用できる債券です。

ただし、資金の活用先についてあらかじめ定めてなくてはいけない点が、他のグリーンボンドとの主な違いです。たとえば、再生可能エネルギー事業のためにグリーンプロジェクト債(Green Project Bond)を活用する際は、具体的にどのような設備などに資金を活用していくのか決めなくてはいけません。また、対象事業の収益のみ原資として、償還を行っていく必要があります。

グリーン証券化債(Secured Green Bond)

グリーン証券化債(Secured Green Bond)は、グリーンプロジェクトの担保に関して限定されています。具体的には、環境改善活動につながる資産のみ担保として認められます。たとえば、太陽光パネルや省エネ性能が向上した建物などを、グリーン証券化債(Secured Green Bond)の担保とすることが可能です。

また、担保とした資産のキャッシュフローを原資として、償還していく必要があります。

企業や自治体でグリーンボンドが活用されている理由

企業や自治体にとってグリーンボンドは、脱炭素化やサステナビリティ(環境、社会、経済の3点について考慮した経営や事業活動)を進めていく上で役立ちます。

まず、グリーンボンドを発行する際には、あらかじめ企業・自治体の内部で環境改善活動に関する体制を構築しておくことが必要です。つまり、グリーンボンドの発行を通じて、脱炭素化やサステナビリティに沿った運営体制を作り出せます。また、環境問題に関心を持つ投資家と対話しやすく、安定した資金調達を実現できる可能性があります。

さらに、グリーンボンドの発行について広くアピールすれば、社会的に支持を得やすく、企業・自治体としての価値を高めることも可能です。

このように環境改善活動に向けたサステナビリティ経営や脱炭素経営に向けた体制構築につながるほか、資金調達しやすさ、価値向上といったメリットがあるため、企業や自治体などで活用されています。

環境面におけるグリーンボンドのメリット

グリーンボンドを通じてグリーンプロジェクトが多数実施されれば、環境問題の改善につながっていきます。

たとえば、グリーンボンドで再生可能エネルギー設備の導入が増加すれば、直接・間接的な二酸化炭素排出量の削減を期待できます。国内の主力とされる発電所は、火力発電所です。火力発電は、化石燃料を燃焼させて水を沸騰させます。あとは水蒸気でタービンを回転させることで、発電機から電気を生み出す仕組みです。

しかし、火力発電に使用される化石燃料は、燃焼時に二酸化炭素を含む温室効果ガスを排出してしまいます。二酸化炭素などの温室効果ガスは気候変動の原因とされているため、排出量を削減しなくてはいけません。

グリーンボンドを通じて再生可能エネルギー発電設備が増加すれば、発電時の二酸化炭素排出量を直接削減できます。また、発電した電気を活用していけば、その分火力発電の電気使用量を抑えられます。火力発電由来の電力使用量が削減されれば、発電量の抑制かつ化石燃料の燃焼量削減を図ることも可能です。つまり、間接的な二酸化炭素排出量の削減につながります。

このようにグリーンボンドは、気候変動をはじめとした環境問題を解決していく上で重要な役割を果たします。

グリーンボンドの注意点

企業や自治体がグリーンボンドを発行する場合、透明性の確保や資金の用途について気を付けなくてはいけません。

前半でも触れたようにグリーンボンドでは、資金の用途について定められています。そのため、グリーンプロジェクト以外の事業に資金を活用しないよう注意する必要があります。

また、透明性を確保するためには、外部評価や内部での報告書作成など人的リソース、費用なども必要です。発行するかどうか決める際は、人員を確保できるか、資金調達や運用にあたってどの程度の費用がかかるのか試算しておくことも重要です。

グリーンボンドは企業や自治体にとって多くのメリットがある

本記事では、グリーンボンドの概要、企業や自治体に活用されている理由、環境面でのメリット、活用時の注意点について解説しました。グリーンボンドは、環境改善活動をよりスムーズに進めていく上で重要な役割を果たす債券といえます。また、サステナビリティ経営や脱炭素経営を進めていくためには、環境改善活動に必要な資金を集めなくてはいけません。

これからグリーンプロジェクトを進めていく企業や自治体は、今回の記事を参考しながらグリーンボンドの詳細を確認してみてはいかがでしょうか。

参考:グリーンボンドとは | グリーンボンド概要 | ボンド | グリーンファイナンスポータル

参考:グリーンボンドとは?原則に加え、発行や投資をするメリット・デメリットを紹介! – Green&Circular 脱炭素ソリューション|三井物産